quarta-feira, 16 de março de 2016

O Diagrama de Pauling sempre é válido? Conheça o Digrama de Rich-Suter

DISPONÍVEL: http://universidadedaquimica.com.br/artigos/diagrama-pauling-rich-suter/

ACESSO: 16/03/2016 as 11:44h

Sobre o autor

ACESSO: 16/03/2016 as 11:44h

Um belo padrão

Todo aluno

de química utiliza o velho e bom Diagrama de Pauling para realizar a

distribuição eletrônica dos elementos. Esse Diagrama, que o próprio

Linus Pauling nunca reclamou a autoria, é uma forma simples e rápida de

determinar a estrutura eletrônica dos átomos, no entanto, muitos o

utilizam mesmo sem saber sua origem, ou seu significado. Alguns acham

que o Diagrama é uma consequência direta do modelo atômico de Bohr, o

que é um grande equívoco, uma vez que o belo e fantástico Modelo de Bohr

(porém falho) não compreende o conceito de orbitais. E o Diagrama de

Pauling nada mais é do que um fila de energia dos orbitais, onde o de

mais baixa energia é o orbital 1s, seguindo pelo 2s, 2p, 3s e assim por

diante. A construção do diagrama tem uma origem híbrida, baseada tanto

na teoria quanto dos resultados experimentais. Seu fundamento pela

teoria está em sua própria estrutura, porque o que simplesmente

representamos como 1s, 4p, 5d … nada mais são do que funções matemática

advindas da mecânica quântica. Os resultados experimentais orientam a

ordem energética, pois indica claramente que orbitais do mesmo nível,

como 2s e 2p, não possuem a mesma energia (no caso das funções de onda

do hidrogênio, onde a mecânica quântica é exata, esses orbitais tem a

mesma energia); mostra que o orbital 4s tem energia inferior ao 3d, além

de outros casos análogos (conclusão fundamentada por resultados

experimentais); omite de orbitais teoricamente existentes, porém sem

observação experimental como o 5g, 6h, e outros.

Não restam

dúvidas sobre a praticidade, e a aplicabilidade desse diagrama. Sua

importância é tamanha que, em qualquer nível de ensino de química, do

médio à pós-graduação, seja nas aulas expositivas, seja em livros

acadêmicos, ele ainda é utilizado. No entanto, deve ser utilizado com

cautela. Por que? Nós utilizamos, e ensinamos, esse diagrama como uma

referência a qual todos os elementos devem seguir. Mas será que a

natureza, assumindo que o orbitais de fato existem, seria tão obediente e

previsível assim? TODOS os mais de 110 elementos que conhecemos, sendo

natural ou artificial, iriam obedecer esse padrão? É razoável que não...…

os elementos artificiais, mais pesados, com tempo de vida curto,

dificilmente obedeceriam alguma regra. Mas.…os mais comuns, os elementos

do dia-a-dia, devem obedecer. Será mesmo?

Cromo, cobre e seus familiares

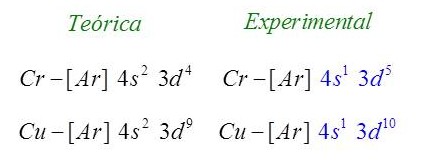

Podemos

dar uma olhada em dois elementos muito comuns, o cobre e o cromo, que

simplesmente não obedecem o Diagrama. Abaixo temos a configuração

eletrônica teórica, ou seja, a prevista seguindo o diagrama, e a real,

de acordo com os dados experimentais.

Esse é um caso bem conhecido, e a resposta padrão para ele é dizer que:

Como os orbitais d são degenerados, o ideal é que todos tenham o mesmo preenchimento, seja parcialmente preenchido, seja totalmente preenchido, a para isso, existe a transferência interna de um elétron do orbital s para o orbital d

De fato,

se os orbitais d têm a mesma energia, então como podemos ter quatro

orbitais parcialmente preenchidos, e um “vazio”, e os cinco serem

idênticos do ponto de vista energético? Por isso gerar um “desiquilíbrio

energético”, parece que a natureza seguiu uma distribuição mais

simétrica no caso do cobre e do cromo. Até que essa explicação funciona

bem, porque o mesmo é observado para o molibdênio, que é um “parente”

do cromo, e para a prata e o ouro, que são análogos ao cobre.

Normalmente vai até ai nossa explicação sobre distribuição eletrônica.

Falamos que o Diagrama de Pauling é o modelo perfeito, mas devido a

essas “circunstâncias energéticas”, a família do cobre e a família do

cromo não o obedecem. Mas nem todos os membros de uma família seguem a

tradição! Quando olhamos para a configuração eletrônica do tungstênio,

que deveria seguir o padrão do cromo e do molibdênio, percebemos que ele

segue a distribuição tradicional de Pauling. E ai?

São muitos os rebeldes!

Como

explicamos o caso do obediente tungstênio? … Quando olhamos com um pouco

mais de atenção observamos que outros elementos não obedecem ao

Diagrama, e nem tem sua configuração eletrônica contemplada pela mesma

explicação do caso do Cr e do Cu. Vejam os casos abaixo.

Viram?

Nióbio, rutênio, ródio, paládio, platina, além de uma grande número de

lantanídeos e actinídeos (não mostrados) desobedecem abertamente o

Diagrama de Pauling!!! Serão todos esses elementos exceções? Quando

explicamos isso em sala de aula chamamos atenção a esses casos? Ou

varremos para baixo do tapete, não os mencionamos, e torcemos para que

nenhum aluno pergunte sobre eles? Quando perguntam, falamos simplesmente

que são exceções?

Não, esses

casos não são exceções! Essa é a realidade! O bom Diagrama funciona bem

para uma série de elementos, em especial, os representativos, mas falha

ao descrever a estrutura eletrônica de vários metais. A natureza nunca

foi tão obediente mesmo … mas não é por isso que o Diagrama não tenha o

seu mérito. Mas ai? Só isso? O Diagrama de Pauling não funciona para

esses elementos e não tem nenhuma explicação para essas observações?

Do Facebook ao Diagrama de de Rich-Suter

Como a

maioria dos meus colegas de profissão, eu passava por cima desses casos …

até que em uma discussão num grupo de professores de química no

Facebook, um colega perguntou como explicávamos esses casos. Vários,

incluindo eu, deram suas opiniões sobre isso – nada muito diferente do

que está descrito até agora nesse post. Mas outro colega, que eu

infelizmente não lembro o nome, sugeriu olharmos para o Diagrama de

Rich-Suter.

Até o

momento, eu nunca havia ouvido falar nesse diagrama, e decidi procurar

na literatura. Para o meu espanto, achei um artigo da Química Nova,

escrito por professores da UFRJ (dois deles eu conheço pessoalmente),

onde faziam a apresentação desse diagrama como uma “alternativa

elegante” para explicarmos os casos onde o Diagrama de Pauling falha, e

ao mesmo tempo criticavam como essa ferramenta sequer é citada nos

livros mais comuns de Química Inorgânica!

Após

ler esse artigo procurei o artigo original do Rich e do Suter, mas não

tive acesso. É um artigo do Journal Chemical Education, de 1988, mas

infelizmente a Capes não assina esse valioso periódico. Mas pelo artigo

da Química Nova deu para entender como funciona esse diagrama, e é isso

que eu tentarei explicar agora.

Entendendo o Diagrama de Rich-Suter

Hoje, e já

há algum tempo, temos métodos computacionais para resolver, com

aproximações, a função de onda de Schrödinger para átomos

polieletrônicos. Esses métodos nos fornecem, dentre outras coisas, a

energia dos orbitais atômicos. O que o Rich e o Suter fizeram foi

aplicar um desses métodos (não sei qual porque não consegui acesso ao

artigo original) a cada um dos elementos das séries de transição, e

avaliar a energia dos orbitais ns (n-1)d (no caso da primeira série

seria 4s3d, da segunda 5s4d, e da terceira 6s5d). Os resultados obtidos

nesses casos são mais confiáveis que a série Energética de Pauling, e se

tivessem uma versão hoje, seriam ainda mais confiáveis. A principal

característica desses diagramas é que a energia dos elétrons de spin α e

spin β, com a mesma parte espacial da função de onda, não é a mesma.

Isso significa que os dois elétrons do orbital 4s, por exemplo, por

terem momento angular de spin diferentes, apresentam energia diferente.

Isso pode soar um pouco estranho, mas quem conhece o mundo da Modelagem

Molecular sabe que esse é uma forma padrão dos softwares

resolverem as Funções de Onda. São os chamados métodos irrestritos, e

são bem aceitos pela comunidade acadêmica especializada na área.

Tá, mas… e ai? Como esse diagrama desconhecido resolve o problema do bom e velho Diagrama de Pauling?

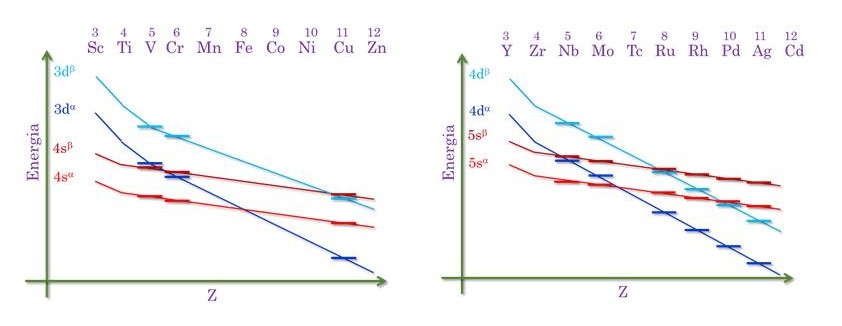

Abaixo eu tenho uma figura adaptada do digrama de Rich-Suter para a primeira e a segunda série de transição.

A curvas

avermelhadas representam a energia dos orbitais s, enquanto que as

curvas azuladas se indicam a energia dos orbitais d. Na verdade, cada

curva dessas é um interpolação de pontos, que representam a energia de

cada orbital. No eixo x tem-se a carga nuclear. Percebam que em todos os

casos a energia dos orbitais diminuem com o aumento da carga nuclear,

afinal esses ficam mais próximos do núcleo, e portanto mais

estabilizados. Entretanto, a taxa com que os orbitais d se estabilizam é

maior do que os orbitais s. Uma forma racional de se entender isso é

que, os orbitais d, para qualquer série de transição, estão mais

próximos do núcleo do que os orbitais s representados, e portanto eles

sofrem maior influência com o aumento da carga nuclear. Na verdade, ai

reside o segredo do Diagrama de Rich-Suter. Para cada átomo a energia

dos orbitais d e s são diferentes, às vezes seguem a sequência de

Pauling, e isso acontece com o primeiros elementos de cada série, às

vezes o comportamento é completamente oposto (tudo isso obtido pelos

cálculos quânticos computacionais). Na hora de fazermos a distribuição

eletrônica, devemos primeiro adicionar os elétrons nos orbitais de mais

baixa energia, de acordo com o digrama, para então adicionar nos de mais

alta energia (seguindo o princípio de AufBau). Antes de fazermos alguns

exemplos, tenho de chamar atenção a um detalhe importante. Um orbital

4sα só pode representar um elétron, porque no 4s temos apenas um elétron

com spin α (o mesmo vale para o 4sβ). No entanto, um 3dα representa 5

elétrons degenerados, pois em cada subnível d temos até 5 elétrons com

spin α, e os outros 5, se for o caso, serão de spin β. Dito isto, vamos

pegar três exemplos, o vanádio, que obedece Pauling, o cobre que não

obedece, mas sabemos explicar, e o rutênio que é um dos casos críticos.

Entre os

orbitais s e d, o vanádio tem 5 elétrons. O orbital de mais baixa

energia é um 4sα, seguido de um 4sβ. Esses dois elétrons representam a

configuração 4s2. Sobram 3 elétrons que serão alocados no próximo orbital de mais baixa energia que é o 3dα. Isso leva à configuração 4s23d3, seguindo o diagrama.

No caso do

cobre, com 11 elétrons no total, a posição relativa dos orbitais está

mudada. A carga nuclear sobre os elétrons é tão forte que provoca esse

reordenamento dos orbitais. Então … vamos lá. Ficam 5 elétrons no 3dα,

que é o mais estável. O próximo orbital é o 4sα, que fica com um

elétrons. Os 5 elétrons restantes vão para o próximo orbital na fila de

energia, que é o 3dβ. A configuração do cobre tem portanto, 10 elétrons

no orbital 3d e apenas 1 no 4s, como havíamos concluído com a explicação

do “desequilíbrio energético”. Mas será que o diagrama é capaz de

explicar os demais átomos? Vamos ao rutênio então.

O rutênio tem 8 elétrons, e possui a distribuição dita “anômala”. Pelo diagrama de Pauling sua configuração seria 5s24d6, mas sua configuração real é 5s14d7

(e neste caso, não vale a explicação dada ao cromo e ao cobre). Dos 8

elétrons, 5 já ficam no 4dα, seguido de 1 elétron no 5sα. Os dois

elétrons restantes vão para o 4dβ. Pelo diagrama de Rich-Suter a

configuração é 5s14d7, idêntica à experimental. Legal, não é?

Vale

ressaltar que o diagrama falha em prever a configuração de vários

elementos do bloco f. Isso se deve ao método quântico utilizado não ser

muito adequado para prever a energia desses orbitais. Mas isso não é de

admirar. Hoje, em 2015, ainda não temos um método quântico computacional

tão bom assim, imagina em 1988?

Mas ai?

Teremos coragem de falar desse Diagrama em nossas aulas, em especial na

Graduação? No Ensino Médio também é válido, mesmo sabendo que os alunos

não tem base para isso. É melhor eles saberem que tem uma resposta, mas

que no momento não saberiam compreendê-la, do que jogar no grande saco

das “exceções”. É uma pena que uma ferramenta versátil como essa não

esteja nos livros mais comuns. Mas como professores não devemos ficar

presos apenas aos livros. Devemos ler artigos, procurar na literatura,

ver o que tem sido feito de novo. Queremos essa independência de nossos

alunos, logo devemos ser o exemplo para eles!!!

Sobre Antonio Florencio

Sou professor, mestre e doutor em química. Nerd assumido, e muito

fã de animes, Marvel/DC, Turma da Mônica, etc. Hoje minha principal

preocupação é fazer os alunos de química, e a sociedade como um todo,

enxergarem que entender química significa entender a natureza, a

evolução da sociedade, a vida.

sábado, 12 de março de 2016

Nanopartículas de sílica podem aumentar o volume de óleo e gás extraídos dos reservatórios

DISPONÍVEL: http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/pocos-de-petroleo-mais-produtivos/?cat=tecnologia

ACESSO: 12/03/2016 as 10:59h

Empregar a nanociência para elevar a produtividade de poços de

petróleo, extraindo de reservatórios submarinos e continentais o óleo

que não é recuperado pelos métodos tradicionais, é o objetivo dos

estudos do físico Caetano Miranda, professor do Departamento de Física

de Materiais e Mecânica do Instituto de Física da Universidade de São

Paulo (IF-USP). A ideia central do pesquisador, que recorre à modelagem

computacional para simular o interior de poços de petróleo em escala

micro e nanométrica, é usar nanopartículas de óxidos, como a sílica,

impregnadas com surfactantes – substâncias utilizadas pelas empresas

petrolíferas na exploração das reservas – para extrair o petróleo

aderido às rochas que formam os reservatórios. Hoje, apenas 35% do óleo

contido nos poços é extraído, em média. A finalidade da nova técnica é

dobrar esse percentual.

Para compreender como as nanopartículas de sílica irão atuar na

exploração petrolífera, é preciso entender que tanto o óleo quanto o gás

não estão armazenados em bolsões ou grandes cavernas subaquáticas ou

subterrâneas. O óleo e o gás se acumulam em espaços vazios de rochas

sedimentares porosas, como se fossem água em uma esponja encharcada.

Quando o poço é perfurado, parte do óleo flui naturalmente, por causa da

diferença de pressão – mais elevada no reservatório e menor na

superfície. “Nessa recuperação primária, são extraídos em torno de 5% a

15% do total de hidrocarbonetos armazenados no depósito. Esse percentual

varia conforme certos fatores, entre eles o tipo de rocha que forma o

reservatório e características do óleo, como sua viscosidade, por

exemplo”, explica Miranda.

No momento em que o poço começa a reduzir sua produção, as petrolíferas injetam nele água, gás carbônico (CO2)

e nitrogênio para deslocar o petróleo ainda presente no reservatório.

Esses fluidos são introduzidos nos poços a certa distância do local de

produção e têm ação puramente mecânica, empurrando o óleo em direção à

coluna de perfuração. Nesse processo de recuperação secundária do óleo

chega-se à média de 35% do volume extraído na maioria dos poços do

planeta.

A partir desse ponto, se estudos das petrolíferas comprovarem que há

viabilidade econômica, elas continuam explorando o reservatório,

injetando no poço surfactantes para fazer o deslocamento do óleo

residual. “Surfactante é um produto semelhante ao sabão que altera as

interfaces entre o óleo, a rocha e a água salgada, os três componentes

do sistema. Ele diminui as tensões interfaciais desses componentes nos

reservatórios, modificando a viscosidade do óleo e fazendo com que se

desloque mais facilmente”, explica Miranda. Essa substância, porém,

apresenta dois problemas. O primeiro é o custo elevado. A petrolífera

precisa usar grandes volumes de surfactante, o que implica uma complexa

logística de transporte, porque a maioria dos poços se encontra em

lugares remotos. O segundo problema é que surfactantes são intolerantes à

alta salinidade e à elevada temperatura.Nessas condições, eles

precipitam, depositando-se na superfície das rochas. Quando isso

acontece, eles não alteram a viscosidade do óleo residual, essencial

para sua recuperação.

As pesquisas com uso de modelagem computacional feitas por Miranda

recaem justamente na escolha do melhor material para fazer o papel de

surfactante. O pesquisador estuda nanopartículas capazes de auxiliar na

extração de óleo e gás retidos em nanoporos e microporos das rochas e,

ao mesmo tempo, procura compreender o comportamento dessas

nanoestruturas. “Não sabemos o que ocorre com o petróleo ou o gás

natural quando eles estão confinados nos nanoporos. Sequer conhecemos o

percentual de óleo e gás retido neles”, diz Miranda.

O

emprego da nanociência na indústria do petróleo, segundo o professor da

USP, surgiu em 2008 a partir de uma demanda da Sociedade de Engenheiros

do Petróleo (SPE, na sigla em inglês) e se insere em um campo

interdisciplinar mais amplo, a nanogeociência. Ela estuda os fenômenos

que ocorrem em nanoescala em materiais geológicos e tenta entender os

efeitos de sistemas nanoestruturados ou nanoconfinados em escalas

maiores. Segundo o pesquisador, em 2008 as nanopartículas de sílica já

eram usadas comercialmente em outras áreas, como biomedicina e catálise,

na síntese de novos materiais. “A questão era saber como essas

nanoestruturas se comportariam nas condições extremas dos reservatórios,

onde a temperatura atinge 400oC e a pressão ultrapassa 200

atmosferas (atm). Precisávamos saber se seriam capazes de modificar a

interação entre o óleo, a rocha e a salmoura”, explica. “Nossos estudos

indicaram que as nanopartículas de sílica poderiam ser potencialmente

utilizadas para extração do óleo.”

O

emprego da nanociência na indústria do petróleo, segundo o professor da

USP, surgiu em 2008 a partir de uma demanda da Sociedade de Engenheiros

do Petróleo (SPE, na sigla em inglês) e se insere em um campo

interdisciplinar mais amplo, a nanogeociência. Ela estuda os fenômenos

que ocorrem em nanoescala em materiais geológicos e tenta entender os

efeitos de sistemas nanoestruturados ou nanoconfinados em escalas

maiores. Segundo o pesquisador, em 2008 as nanopartículas de sílica já

eram usadas comercialmente em outras áreas, como biomedicina e catálise,

na síntese de novos materiais. “A questão era saber como essas

nanoestruturas se comportariam nas condições extremas dos reservatórios,

onde a temperatura atinge 400oC e a pressão ultrapassa 200

atmosferas (atm). Precisávamos saber se seriam capazes de modificar a

interação entre o óleo, a rocha e a salmoura”, explica. “Nossos estudos

indicaram que as nanopartículas de sílica poderiam ser potencialmente

utilizadas para extração do óleo.”

O trabalho também teve como desafio tornar funcionais as

nanopartículas de sílica com um surfactante, a fim de potencializar sua

ação. “A partir de simulações moleculares, tentamos descobrir qual seria

o melhor produto a ser adicionado na nanoestrutura, já que existem

muitos no mercado. A nanopartícula de sílica, em si, altera a interface

entre o óleo, a rocha e a salmoura, mas com o acréscimo de um

surfactante essa ação fica mais eficaz”, diz Miranda. “Queremos entender

por que ele altera a molhabilidade do óleo.” Molhabilidade é a

capacidade de um líquido em manter contato com uma superfície sólida

quando os dois são colocados juntos. “Recorremos à simulação em

computador por causa do custo-benefício. Fazer os ensaios dos

surfactantes nos reservatórios seria custoso e demorado demais.” No caso

de funcionar com as nanopartículas de sílica, a quantidade e o custo do

surfactante serão bem menores em relação ao volume utilizado sozinho.

Outra vertente da pesquisa é estudar nanoestruturas que possam ser

empregadas para “iluminar” os campos de petróleo, extraindo mais

informações dos reservatórios, como, por exemplo, detalhes sobre a

porosidade das rochas, os fluidos presentes nelas, a composição química e

as condições de temperatura e pressão do ambiente. Essas informações

são essenciais para as tomadas de decisão da equipe de engenharia de

produção. O uso de nanopartículas, segundo Miranda, poderia aprimorar a

resposta da ressonância magnética feita durante a perfuração – a técnica

é empregada para mapeamento dos depósitos. Para isso, nanopartículas

seriam injetadas no poço junto com a água, servindo como agentes de

contraste. “De uma maneira geral, nossos estudos buscam uma melhor

compreensão, em escala molecular, dos mecanismos e fenômenos que ocorrem

em poços de petróleo. Queremos ter uma visão atomística do processo e

verificar as consequências em escalas maiores”, afirma.

Códigos computacionais

Três teses de doutorado, quatro dissertações de mestrado e mais de uma dezena de artigos foram produzidos nos últimos oito anos no âmbito das pesquisas de Caetano Miranda. Seu trabalho tem vinculação com um projeto de quatro anos financiado pela FAPESP e coordenado pelo físico Alex Antonelli, do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “Nosso projeto tem como finalidade estudar uma varidade de propriedades da matéria condensada por meio da modelagem computacional. Caetano utiliza as mesmas ferramentas que empregamos e, por isso, podemos compartilhar tanto os computadores quanto os códigos computacionais”, afirma Antonelli. “Em princípio, podemos compreender no computador, que funciona como um laboratório virtual, os processos já conhecidos e possivelmente melhorá-los de uma forma mais barata, sem ter que testar uma nova ideia na prática.”

Três teses de doutorado, quatro dissertações de mestrado e mais de uma dezena de artigos foram produzidos nos últimos oito anos no âmbito das pesquisas de Caetano Miranda. Seu trabalho tem vinculação com um projeto de quatro anos financiado pela FAPESP e coordenado pelo físico Alex Antonelli, do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). “Nosso projeto tem como finalidade estudar uma varidade de propriedades da matéria condensada por meio da modelagem computacional. Caetano utiliza as mesmas ferramentas que empregamos e, por isso, podemos compartilhar tanto os computadores quanto os códigos computacionais”, afirma Antonelli. “Em princípio, podemos compreender no computador, que funciona como um laboratório virtual, os processos já conhecidos e possivelmente melhorá-los de uma forma mais barata, sem ter que testar uma nova ideia na prática.”

Apoio das petrolíferas

Além da FAPESP, Miranda também recebe financiamento da Petrobras. Suas pesquisas se inserem no programa de Redes Temáticas da estatal, instituído em 2006 e executado em parceria com pesquisadores de universidades e instituições nacionais de pesquisa. “O trabalho do professor Caetano faz parte da Rede Temática Recuperação Avançada de Petróleo”, afirma a engenheira de petróleo Lua Selene Almeida, do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes). “É um estudo muito avançado e de fronteira. Ele está nos ajudando a modelar fenômenos físicos que ocorrem nos poços de petróleo numa escala bem distinta daquela que estudamos em nossos laboratórios”, diz a pesquisadora.

Além da FAPESP, Miranda também recebe financiamento da Petrobras. Suas pesquisas se inserem no programa de Redes Temáticas da estatal, instituído em 2006 e executado em parceria com pesquisadores de universidades e instituições nacionais de pesquisa. “O trabalho do professor Caetano faz parte da Rede Temática Recuperação Avançada de Petróleo”, afirma a engenheira de petróleo Lua Selene Almeida, do Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes). “É um estudo muito avançado e de fronteira. Ele está nos ajudando a modelar fenômenos físicos que ocorrem nos poços de petróleo numa escala bem distinta daquela que estudamos em nossos laboratórios”, diz a pesquisadora.

Outra fonte de financiamento dos estudos vem do Advanced Energy Consortium

(AEC), consórcio internacional de empresas do setor de petróleo, entre

elas a anglo-holandesa Shell, a inglesa British Petroleum (BP), a

norueguesa Statoil, a espanhola Repsol, a francesa Total e a Petrobras,

voltado ao financiamento de nanociência aplicada à indústria do

petróleo. O projeto apoiado pela AEC contou com a participação de

pesquisadores da Universidade de Austin, no Texas, um importante centro

de estudos no setor de óleo e gás. “Enquanto nosso grupo fazia as

simulações em computador, eles se encarregavam da parte experimental”,

diz Miranda, destacando que testes laboratoriais e ensaios

experimentais, etapas que precedem aos experimentos com as

nanopartículas de sílica nos campos de petróleo, também serão realizados

em breve no IF-USP.

“As simulações computacionais são muito mais baratas e apresentam

menos riscos do que os experimentos de laboratório”, diz a química

Flávia Cassiola, pesquisadora brasileira da Shell Internacional,

Produção e Exploração, em Houston, nos Estados Unidos. “A indústria do

petróleo tem todo o interesse que os métodos se aprimorem,

proporcionando a inclusão de mais características dos reservatórios na

simulação. A Shell possui vários grupos dedicados à simulação

computacional em seus centros de tecnologia e inovação e o professor

Caetano é a nossa referência no assunto. O trabalho dele tem nos

auxiliado no desenvolvimento e aprimoramento de métodos avançados de

recuperação de petróleo e gás natural”, diz Flávia.

Projeto

Modelagem computacional da matéria condensada: uma abordagem em múltiplas escalas (nº 2010/16970-0); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Alex Antonelli (IFGW-Unicamp).

Modelagem computacional da matéria condensada: uma abordagem em múltiplas escalas (nº 2010/16970-0); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Alex Antonelli (IFGW-Unicamp).

segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016

Ácidos graxos insaturados, como o ômega 3, promovem o nascimento de neurônios e talvez possam reverter danos ao cérebro de obesos

DISPONÍVEL: http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/uma-gordura-contra-a-obesidade/

ACESSO: 29/02/2016 as 15:15h

ACESSO: 29/02/2016 as 15:15h

As reações do corpo humano à ingestão de dietas ricas em gorduras são

complexas e marcadas por aspectos positivos e negativos. O coração é

provavelmente o órgão em que os potenciais malefícios e benefícios dessa

relação dual são mais conhecidos. Alguns tipos de ácidos graxos tendem a

se depositar nos tecidos, elevar a pressão arterial e aumentar os

riscos de problemas cardíacos. Esse é o caso das gorduras saturadas,

encontradas na carne vermelha, em aves e derivados do leite integral, e

das trans, produzidas a partir da modificação de óleos vegetais e usadas

em grande parte dos alimentos processados industrialmente. Já outras

formas de gordura, como as insaturadas, parecem contribuir para manter

baixos os níveis de colesterol e da pressão e relativamente limpos os

vasos sanguíneos. Nas últimas duas décadas, uma relação igualmente

intrincada com os diferentes tipos de gordura começou a ser esmiuçada em

outro órgão vital – o cérebro.

Novos estudos têm levantado indícios de que a obesidade, marcada

geralmente por um consumo excessivo de gorduras saturadas e trans como

parte de hábitos alimentares e de um estilo de vida pouco saudáveis,

produziria uma inflamação contínua no hipotálamo. Os danos a essa

região, que fica na base do cérebro e funciona como um sensor de

nutrientes, levariam à morte dos neurônios responsáveis por controlar as

sensações de fome e de saciedade e o gasto de energia. Assim, o mau

funcionamento dos circuitos que regulam o comportamento alimentar – o

indivíduo sente fome logo depois de uma farta refeição – contribuiria

para perpetuar o ganho de peso. Esse é um dos efeitos deletérios

possivelmente ocasionados pelo acúmulo de gorduras saturadas no sistema

nervoso central. Um trabalho recente do Centro de Pesquisa em Obesidade e

Comorbidades (OCRC, na sigla em inglês), um dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)

financiados pela FAPESP, sinaliza que o dano cerebral em animais

obesos, alimentados com dietas ricas em gorduras saturadas, poderia ser

parcialmente revertido por meio do consumo de alimentos ou compostos

ricos em outro tipo de gordura, as insaturadas, basicamente as mesmas

que são benéficas ao coração.

Pesquisadores do OCRC deram, de duas maneiras distintas, ácidos

graxos insaturados da família dos ômega 3 para camundongos obesos e

constataram a formação de novos neurônios no hipotálamo. Para um grupo

de roedores, forneceram uma dieta rica em ômega 3, presente em grandes

quantidades em algas, em peixes de água fria, como salmão e atum, e na

linhaça. Para outro, injetaram ácido docosa-hexaenoico (DHA), ácido

graxo poli-insaturado da família dos ômega 3, diretamente no hipotálamo.

Um terceiro grupo recebeu apenas uma solução salina em sua dieta.

Oito semanas mais tarde, constataram o surgimento no hipotálamo de

neurônios do tipo Pomc, que modulam a sensação de saciedade, nos

roedores que se alimentaram de comida rica em ômega 3 e nos que

receberam doses de DHA. O grupo de controle não apresentou formação de

novos neurônios. “Esse é o primeiro trabalho que mostra neurogênese no

hipotálamo induzida por um nutriente alimentar, como a dieta rica em

ômega 3”, afirma o médico Lício Velloso, da Faculdade de Ciências

Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), coordenador

do centro e do estudo com os animais. “Talvez as gorduras insaturadas

possam ser uma forma de minimizar a morte de neurônios causada pela

inflamação do cérebro associada à obesidade.” O estudo foi publicado na

revista científica norte-americana Diabetes em 28 de outubro de 2015.

Os pesquisadores conseguem identificar os novos neurônios, cuja

formação foi estimulada pela dieta rica em ômega 3, entre os que já

existiam no cérebro dos roedores porque usam um marcador celular para

diferenciá-los. Eles administram nos animais um marcador de proliferação

celular denominado BrdU, um nucleosídeo (uma base nitrogenada ligada a

um açúcar) sintético análogo à timidina, que pode ser conjugado com um

anticorpo fluorescente. Durante a síntese de DNA, o BrdU toma o lugar da

timidina e se insere no material genético quando novas células são

geradas. Dessa forma, o composto é uma ferramenta molecular útil para

averiguar se há nascimento de neurônios no cérebro.

No experimento feito no OCRC, os pesquisadores geraram imagens da

região do hipotálamo dos camundongos obesos obtidas por microscopia

confocal. Nos animais em que não houve neurogênese, apareceram apenas

células da cor vermelha, que representam os neurônios Pomc que já

existiam nos roedores. Nos que produziram novos neurônios induzidos pela

dieta rica em DHA, surgiram também pontos em verde, novas células

nervosas marcadas pelo composto BrdU. “Avaliamos outras regiões do

cérebro e a neurogênese estimulada pelo ômega 3 parece ocorrer

predominantemente em certas áreas do hipotálamo”, diz o biólogo Lucas

Nascimento, primeiro autor do estudo, que defendeu sua tese de doutorado

sobre o tema no ano passado na Unicamp (atualmente ele faz estágio de

pós-doutorado no Helmholtz Zentrum, na Alemanha). Os pesquisadores do

Cepid também encontraram indícios de que o DHA estimularia a neurogênese

ao interagir com duas proteínas, o fator de crescimento derivado do

cérebro (BDNF) e o receptor de ácidos graxos GPR40. Quando inibiram a

ação dessas duas proteínas no hipotálamo, a formação de novos neurônios

diminuiu.

Barreira entre o cérebro e o sangue

As gorduras parecem exercer efeitos positivos ou negativos diretamente em certas regiões do cérebro porque, em mais situações do que se supunha, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Esse é o nome dado ao sistema de proteção que evita a entrada no cérebro de substâncias consideradas exógenas ou potencialmente perigosas presentes no sangue. A barreira é semipermeável, deixa passar algumas substâncias e bloqueia outras, e reveste todos os vasos sanguíneos do cérebro. É formada por células endoteliais, cujas junções (o espaço existente entre duas células contíguas) são extremamente justas e reforçadas por astrócitos, células do cérebro com propriedades de suporte, 10 vezes mais abundantes do que os neurônios. Como regra geral, os estudiosos sempre pensaram que as gorduras do sangue não passavam pela barreira.

As gorduras parecem exercer efeitos positivos ou negativos diretamente em certas regiões do cérebro porque, em mais situações do que se supunha, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Esse é o nome dado ao sistema de proteção que evita a entrada no cérebro de substâncias consideradas exógenas ou potencialmente perigosas presentes no sangue. A barreira é semipermeável, deixa passar algumas substâncias e bloqueia outras, e reveste todos os vasos sanguíneos do cérebro. É formada por células endoteliais, cujas junções (o espaço existente entre duas células contíguas) são extremamente justas e reforçadas por astrócitos, células do cérebro com propriedades de suporte, 10 vezes mais abundantes do que os neurônios. Como regra geral, os estudiosos sempre pensaram que as gorduras do sangue não passavam pela barreira.

Mas essa percepção mudou nos últimos 10 anos. Em 2005, um artigo

assinado por Velloso e colegas da Unicamp e da Universidade de São Paulo

(USP), publicado na revista Endocrinology, foi um dos

primeiros a sugerir que camundongos obesos apresentavam uma inflamação

persistente no hipotálamo e desenvolviam resistência à insulina e à

leptina, condições que abrem caminho para a ocorrência do diabetes. “Os

neurônios dos animais que comeram uma dieta rica em gordura saturada

paravam de responder a esses hormônios depois de algumas semanas”,

afirma Velloso. A insulina é responsável por carregar a glicose para o

interior das células, onde o açúcar é transformado em energia essencial à

vida. A leptina induz a saciedade.

Essas alterações no hipotálamo são suficientes para criar um quadro

que favoreceria a manutenção da obesidade e o surgimento de distúrbios

geralmente associados ao ganho de peso, como o diabetes e os problemas

cardíacos – e a raiz desse mau funcionamento seria a morte de neurônios

provocada pela adoção permanente de dietas ricas em gorduras saturadas.

Extensão do dano cerebral

Em trabalhos mais recentes, o grupo coordenado por Velloso e equipes de outros centros no exterior têm se dedicado a tentar caracterizar a extensão do dano cerebral causado por esse padrão de alimentação. Os pesquisadores acreditam que o consumo contínuo e excessivo de ácidos graxos saturados leva ao rompimento da barreira hematoencefálica em certas sub-regiões do hipotálamo. Desorganizado esse sistema de defesa do cérebro, ocorre a inflamação crônica e a eventual morte de neurônios do tipo Pomc. “Uma alteração pequena na barreira pode produzir efeitos no hipotálamo, região muito sensível do cérebro”, diz o neurologista Fernando Cendes, professor da FCM-Unicamp e coordenador do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e em Neurotecnologia (Brainn, na sigla em inglês), outro Cepid. Os estudos em que se avalia o hipotálamo de seres humanos por ressonância magnética são fruto de intensa colaboração entre os Cepids OCRC e Brainn.

Em trabalhos mais recentes, o grupo coordenado por Velloso e equipes de outros centros no exterior têm se dedicado a tentar caracterizar a extensão do dano cerebral causado por esse padrão de alimentação. Os pesquisadores acreditam que o consumo contínuo e excessivo de ácidos graxos saturados leva ao rompimento da barreira hematoencefálica em certas sub-regiões do hipotálamo. Desorganizado esse sistema de defesa do cérebro, ocorre a inflamação crônica e a eventual morte de neurônios do tipo Pomc. “Uma alteração pequena na barreira pode produzir efeitos no hipotálamo, região muito sensível do cérebro”, diz o neurologista Fernando Cendes, professor da FCM-Unicamp e coordenador do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e em Neurotecnologia (Brainn, na sigla em inglês), outro Cepid. Os estudos em que se avalia o hipotálamo de seres humanos por ressonância magnética são fruto de intensa colaboração entre os Cepids OCRC e Brainn.

Aparentemente, o impacto de uma dieta rica em gorduras saturadas

ocorre em setores bem delimitados da base do cérebro. Um estudo feito

pela farmacêutica Albina Ramalho, que faz parte de sua tese de doutorado

a ser defendida no fim deste mês na FCM-Unicamp, encontrou indícios de

que os danos à barreira hematoencefálica induzidos pelo ganho de peso se

manifestam precocemente em uma região adjacente ao hipotálamo, a

eminência média. “Esse é o primeiro lugar em que ocorre a desorganização

da barreira”, diz Albina, que é orientada em sua pesquisa pela

professora Eliana de Araújo e por Velloso. Após terem sido submetidos

por quatro semanas a uma dieta com 30% de gordura saturada, os

tanicitos, células alongadas da glia que fazem a ligação entre o sistema

nervoso central e os capilares sanguíneos da barreira, apresentaram

perda de coesão e linearidade. Em outras três regiões cerebrais próximas

à eminência média, os efeitos deletérios da dieta hiperlipídica

demoraram mais tempo para aparecer.

Há evidências de que os tanicitos são as células responsáveis por

“decidir” o que passa pela barreira. Para reforçar a hipótese de que o

consumo de alimentos com alto teor de gordura saturada desestrutura o

sistema de defesa do cérebro na região do hipotálamo, Albina injetou

também nos animais um tipo de açúcar que normalmente não atravessa a

barreira conjugado com uma substância que emite fluorescência. Nos

roedores submetidos à dieta hiperlipídica, o polissacarídeo furou a

barreira e foi encontrado na eminência média e no hipotálamo.

© CHRIS GOLDBERG / FLICKR

Gorduras

saturadas, presentes em carnes vermelhas, e do tipo trans, comuns em

alimentos processados, alterariam o funcionamento dos sensores cerebrais

da fome e da saciedade

Obesidade como doença

Uma das dificuldades óbvias dos estudos sobre o impacto de dietas ricas em gorduras no cérebro é tentar reproduzir em seres humanos os experimentos realizados com os animais. Afinal, para averiguar os impactos no sistema nervoso central é necessário sacrificar os camundongos ao final dos estudos e extrair seu cérebro. Essa limitação é parcialmente contornada com o emprego de técnicas de imagem não invasivas, como a ressonância magnética funcional, que permite ver a ativação de certas áreas do cérebro em tempo real. Um estudo de 2011 do grupo de Velloso, também publicado na revista Diabetes, sinaliza que o hipotálamo de indivíduos obesos mórbidos, ex-obesos (que se submeteram à cirurgia bariátrica, de redução do estômago) e magros reage de forma distinta a estímulos alimentares. Os magros se sentiam saciados mais rapidamente do que os obesos depois de terem recebido glicose. “Os que fizeram a cirurgia apresentaram um padrão intermediário de ativação do hipotálamo”, diz Velloso. “Mas não sabemos se isso se mantém ao longo do tempo porque muitos voltam a ganhar peso.”

Uma das dificuldades óbvias dos estudos sobre o impacto de dietas ricas em gorduras no cérebro é tentar reproduzir em seres humanos os experimentos realizados com os animais. Afinal, para averiguar os impactos no sistema nervoso central é necessário sacrificar os camundongos ao final dos estudos e extrair seu cérebro. Essa limitação é parcialmente contornada com o emprego de técnicas de imagem não invasivas, como a ressonância magnética funcional, que permite ver a ativação de certas áreas do cérebro em tempo real. Um estudo de 2011 do grupo de Velloso, também publicado na revista Diabetes, sinaliza que o hipotálamo de indivíduos obesos mórbidos, ex-obesos (que se submeteram à cirurgia bariátrica, de redução do estômago) e magros reage de forma distinta a estímulos alimentares. Os magros se sentiam saciados mais rapidamente do que os obesos depois de terem recebido glicose. “Os que fizeram a cirurgia apresentaram um padrão intermediário de ativação do hipotálamo”, diz Velloso. “Mas não sabemos se isso se mantém ao longo do tempo porque muitos voltam a ganhar peso.”

O fisiologista José Donato Junior, pesquisador do Instituto de

Ciências Biomédicas (ICB) da USP, elogia os resultados obtidos pelos

colegas do Cepid OCRC. “Eles reforçam a ideia de que a obesidade não é

resultado de um simples desleixo do indivíduo”, afirma Donato Junior,

atualmente dedicado a estudar fatores de risco que levam as mulheres a

engordar. “Ela deve ser vista como uma doença.” O pesquisador da USP, no

entanto, faz algumas ressalvas. Os estudos com camundongos não podem

ser simplesmente transpostos para a realidade humana. “Ninguém come uma

dieta com 30% ou 40% de gordura saturada, como a oferecida aos

camundongos nos estudos”, diz Donato Junior. “Mas essa crítica serve

para os experimentos de todo mundo, inclusive os meus. Os modelos

animais aceleram e exageram os processos metabólicos.”

As lesões no hipotálamo induzidas pelo consumo excessivo de gorduras

saturadas devem estar associadas a muitos casos de obesidade, mas não a

todos, pondera Donato Junior. A ação do neurotransmissor dopamina, de

importância capital para o funcionamento do sistema de recompensa, pode

estar por trás de uma parcela das ocorrências de indivíduos obesos. “A

pessoa pode não ter lesão alguma no hipotálamo e simplesmente ser

viciada em comer”, afirma ele.

Para o bioquímico brasileiro Marcelo Dietrich, pesquisador da

Faculdade de Medicina da Universidade Yale, nos Estados Unidos, que

também estuda os efeitos de dietas ricas em gorduras saturadas nos

circuitos da fome e da saciedade no hipotálamo, não é uma tarefa simples

determinar se a inflamação cerebral é causa ou consequência da

obesidade. “O hipotálamo é visto como um circuito cerebral que deu certo

e está presente em quase todos os mamíferos”, diz Dietrich. “Mas entre

7% e 10% dos casos de obesidade infantil são de origem genética e também

ativam esse mesmo circuito.”

Ninguém dúvida de que vários fatores podem aumentar ou diminuir o

risco de se tornar obeso, como o tipo de dieta, distúrbios metabólicos e

genéticos e hábitos ligados ao estilo de vida (fazer ou não exercício

regularmente, por exemplo). Também é sabido que se alimentar de produtos

com muita gordura saturada ou trans engorda. E, como é hoje notório,

ganhar peso em excesso aumenta o risco de diabetes, problemas cardíacos e

câncer. A contribuição principal dos estudos do grupo de Velloso é

reforçar o papel que os diferentes tipos de gordura – as saturadas e as

insaturadas – parecem ter sobre o funcionamento do sistema regulador da

fome, da saciedade e do gasto de energia localizado no hipotálamo. A

exemplo do que fazem no coração, as gorduras “boas” aparentemente

atenuam o dano cerebral associado à ingestão das gorduras “ruins”. “A

inflamação cerebral pode até não ser a causa da obesidade, mas ela

modula essa condição e ajuda a perpetuá-la”, diz o neurologista Fernando

Cendes.

Projeto

Centro Multidisciplinar de Pesquisa em Obesidade e Doenças Associadas (nº 2013/07607-8); Modalidade Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador responsável Lício Velloso (FCM-Unicamp); Investimento R$ 14.579.597,41 (para todo o Cepid).

Centro Multidisciplinar de Pesquisa em Obesidade e Doenças Associadas (nº 2013/07607-8); Modalidade Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador responsável Lício Velloso (FCM-Unicamp); Investimento R$ 14.579.597,41 (para todo o Cepid).

Artigos científicos

NASCIMENTO, L. F. R. et al. Omega-3 fatty acids induce neurogenesis of predominantly Pomc-expressing cells in the hypothalamus. Diabetes. 28 out. 2015.

VAN DE SANDE-LEE, S. et al. Partial reversibility of hypothalamic dysfunction and changes in brain activity after body mass reduction in obese subjects. Diabetes. v. 60, n. 6, p. 1699-704. jun. 2011.

DE SOUSA, C. T. et al. Consumption of a fat-rich diet activates a proinflammatory response and induces insulin resistance in the hypothalamus. Endocrinology. v. 146. n. 10, p. 4192-9. out. 2005.

NASCIMENTO, L. F. R. et al. Omega-3 fatty acids induce neurogenesis of predominantly Pomc-expressing cells in the hypothalamus. Diabetes. 28 out. 2015.

VAN DE SANDE-LEE, S. et al. Partial reversibility of hypothalamic dysfunction and changes in brain activity after body mass reduction in obese subjects. Diabetes. v. 60, n. 6, p. 1699-704. jun. 2011.

DE SOUSA, C. T. et al. Consumption of a fat-rich diet activates a proinflammatory response and induces insulin resistance in the hypothalamus. Endocrinology. v. 146. n. 10, p. 4192-9. out. 2005.

De letra musical para os Laboratórios mais conceituados em cosmetologia, o UMBU CAJÁ está ganhando cada vez mais espaço.....

© FABIO COLOMBINI

O umbuzeiro se destaca no sertão nordestino. Mesmo no período de seca os frutos são suculentos

© EDUARDO CESAR

Depois dos testes positivos e um prêmio, falta agora o interesse de uma empresa

Da manga rosa

Quero gosto e o sumo

Melão maduro, sapoti, juá

Jaboticaba, teu olhar noturno

Beijo travoso de UMBU CAJÁ.....

Quero gosto e o sumo

Melão maduro, sapoti, juá

Jaboticaba, teu olhar noturno

Beijo travoso de UMBU CAJÁ.....

DISPONÍVEL:http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/o-cosmetico-que-vem-da-caatinga/?cat=tecnologia

ACESSO: 29/02/2016 as 15:06h

Típico da Caatinga, o umbu, fruto do umbuzeiro, é conhecido por suas

ricas propriedades nutricionais, com destaque para o elevado teor de

vitamina C, alto índice aquoso e vários componentes voláteis,

especialmente nos frutos maduros. No sertão nordestino, ele é largamente

consumido in natura ou processado, na forma de polpa, geleia,

doce ou sorvete. Recentemente, um grupo de cientistas brasileiros e

suíços concluiu um estudo que revelou novas propriedades dessa fruta

arredondada, de casca aveludada e sabor levemente azedo. Eles

descobriram que o umbu (Spondias tuberosa) é rico em compostos

fenólicos com atividade antioxidante, o que faz dele um insumo potencial

para fabricação de cosméticos com ação sobre o envelhecimento da pele,

como cremes antirrugas ou contra flacidez. Duas das substâncias

identificadas são inéditas.

Coordenada pela farmacêutica Vanderlan da Silva Bolzani, professora

do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (IQ-Unesp) de

Araraquara, a pesquisa teve a participação da Universidade de Genebra

(Unigen), na Suíça, e do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos

(CIEnP), empresa privada sem fins lucrativos com sede em Florianópolis

(SC). “O estudo fornece a primeira documentação completa sobre o

isolamento de compostos da polpa do umbu, com propriedades antioxidantes

e rejuvenescedoras da pele”, explica Maria Luiza Zeraik, que atuou na

equipe quando fazia pós-doutorado. Atualmente, ela é professora do

Departamento de Química do Centro de Ciências Exatas da Universidade

Estadual de Londrina (UEL), no Paraná. “Um aspecto relevante do nosso

estudo é promover uma inovação tecnológica com valor social para a

região Nordeste”, diz Maria Luiza. O umbuzeiro é importante na Caatinga

porque dá frutos durante a estação seca e representa uma fonte de renda

para a população local.

A pesquisa contou com recursos dos governos suíço e brasileiro e teve

financiamento da FAPESP por meio de uma bolsa de pós-doutorado,

concedida à Maria Luiza, além de um projeto do Sisbiota, programa do

CNPq em parceria com a Fundação. A partir de 2014, o estudo integrou a

carteira de projetos do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e

Fármacos (CIBFar), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão

(Cepid) da FAPESP, coordenado por Glaucius Oliva, do Instituto de Física

da Universidade de São Paulo (IFSC-USP) de São Carlos.

Dois pedidos de patentes foram depositados no Brasil e no exterior.

Eles são pertinentes ao processo de extração e isolamento de compostos

presentes na polpa do umbu relativos às propriedades antioxidantes, à

inibição da acetilcolinesterase, enzima que promove as ligações

(sinapses) entre os neurônios. “As substâncias relacionadas à

acetilcolinesterase poderiam, no futuro, originar um medicamento ou um

suplemento alimentar para tratar a perda da memória, quadro comum em

idosos”, diz Vanderlan.

Foco na biodiversidade

As descobertas sobre o umbu fizeram parte de um estudo mais amplo com o objetivo de investigar as propriedades de 22 frutos pertencentes à biodiversidade brasileira visando a seu potencial uso na indústria de cosméticos e de alimentos. Esse projeto fez parte do Convênio Bilateral entre Brasil e Suiça, ou Brazilian Swiss Joint Research Programme (BSJRP), coordenado no lado brasileiro pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto foi iniciado em 2011 e concluído em 2014, no IQ-Unesp, responsável pela triagem química e biológica inicial de frutos nativos ou endêmicos das regiões Norte e Nordeste do país. Além do umbu, também estão na lista do estudo as frutas bacuri, ciriguela, mangaba, pitomba e cajá, entre outras.

As descobertas sobre o umbu fizeram parte de um estudo mais amplo com o objetivo de investigar as propriedades de 22 frutos pertencentes à biodiversidade brasileira visando a seu potencial uso na indústria de cosméticos e de alimentos. Esse projeto fez parte do Convênio Bilateral entre Brasil e Suiça, ou Brazilian Swiss Joint Research Programme (BSJRP), coordenado no lado brasileiro pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto foi iniciado em 2011 e concluído em 2014, no IQ-Unesp, responsável pela triagem química e biológica inicial de frutos nativos ou endêmicos das regiões Norte e Nordeste do país. Além do umbu, também estão na lista do estudo as frutas bacuri, ciriguela, mangaba, pitomba e cajá, entre outras.

“O processo de preparo de amostras dos frutos, a extração dos

componentes químicos por métodos analíticos usuais e os ensaios químicos

preliminares dos extratos foram feitos no nosso laboratório NuBBE

[Núcleo de Bioensaios, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais,

laboratório com selo verde que excluiu o uso de solventes clorados e

outros derivados de petróleo em muitas etapas de extração e

purificação]”, explica Vanderlan, que também é membro da coordenação do

Programa Biota-FAPESP, cujo objetivo é mapear e analisar a

biodiversidade paulista e avaliar as possibilidades de exploração

sustentável de plantas ou de outros organismos com potencial econômico.

“Todas as partes dos frutos [cascas, polpas, sementes] foram analisadas,

resultando em mais de 100 extratos. Dentre eles, separamos alguns

bastante ativos e a polpa do umbu mostrou-se excelente para iniciar a

pesquisa.” Outros frutos – cujos nomes são mantidos em sigilo pelo grupo

– também apresentaram atividades de interesse e serão estudados

posteriormente.

A parceria com a Universidade de Genebra, um importante centro

europeu de pesquisa em produtos naturais, teve um orçamento de 173,4 mil

francos suíços (equivalentes a atuais R$ 700 mil), divididos entre os

governos do Brasil (35% do total) e da Suíça. “Empregamos metodologias

inovadoras de caracterização química, detectamos, isolamos e

identificamos os compostos químicos presentes no umbu responsáveis pela

atividade de inibição da acetilcolinesterase, enzima-alvo para o

tratamento da doença de Alzheimer”, destaca o farmacêutico brasileiro

Emerson Queiroz, professor da Escola de Ciências Farmacêuticas da

Unigen, na Suiça. Os ensaios biológicos in vitro com os compostos puros foram realizados pela professora Muriel Cuendet, da mesma universidade.

Como parte do programa suíço-brasileiro, a química Maria Luiza, na

época estagiária de pós-doutorado supervisionada por Vanderlan, ficou

nove meses na Universidade de Genebra. Nesse período, ela aprendeu os

princípios do estudo metabolômico realizado pelo grupo dos professores

Jean-Luc Wolfender e Emerson Queiroz. Wolfender é o chefe do Laboratório

de Fitoquímica e Produtos Naturais Bioativos da universidade e

coordenador do projeto bilateral por parte da instituição suíça.

“Metabolônica é uma abordagem avançada sobre o mapeamento químico ideal

para quantificar todos os produtos naturais de um organismo”, explica

Maria Luiza. “Ela é usada para estudarmos todos os compostos metabólicos

secundários de uma planta e, por meio dessas análises, obtém-se um fingerprint,

a identidade metabólica vegetal, como um painel das substâncias

químicas presentes na espécie.” Para Emerson, a formação de recursos

humanos e a transferência de conhecimento e tecnologia para o Brasil é

outro aspecto relevante do programa bilateral Brasil-Suíça.

Ensaios in vitro

Depois da caracterização feita na Suíça, os extratos de umbu foram padronizados e enviados para o CIEnP, em Florianópolis, para estudos de prova de conceito, fase essencial quando se almeja posterior colaboração industrial visando a um possível produto. “Fizemos aqui estudos in vitro em células humanas da pele – melanócitos e queratinócitos – para avaliar o uso do produto no desenvolvimento de cosméticos com ação sobre o envelhecimento”, explica João Batista Calixto, diretor-presidente do CIEnP e ex-professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). “Durante quase um ano, realizamos por volta de 30 ensaios, envolvendo várias enzimas e mediadores inflamatórios potencialmente responsáveis pelo envelhecimento da pele.”

Depois da caracterização feita na Suíça, os extratos de umbu foram padronizados e enviados para o CIEnP, em Florianópolis, para estudos de prova de conceito, fase essencial quando se almeja posterior colaboração industrial visando a um possível produto. “Fizemos aqui estudos in vitro em células humanas da pele – melanócitos e queratinócitos – para avaliar o uso do produto no desenvolvimento de cosméticos com ação sobre o envelhecimento”, explica João Batista Calixto, diretor-presidente do CIEnP e ex-professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). “Durante quase um ano, realizamos por volta de 30 ensaios, envolvendo várias enzimas e mediadores inflamatórios potencialmente responsáveis pelo envelhecimento da pele.”

Financiado pelo governo do estado de Santa Catarina e pelos

ministérios da Saúde (MS) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o

CIEnP foi criado há dois anos com a missão de contribuir para a inovação

tecnológica nos setores farmacêutico (medicamentos de uso humano e

veterinário) e de cosméticos. A maioria dos projetos desenvolvidos na

instituição se dá em conjunto com o setor industrial. A pesquisa

envolvendo o umbu foi a primeira parceria do centro com uma universidade

e a primeira prova de conceito realizada no CIEnP com um produto da

biodiversidade brasileira. Segundo Calixto, o extrato padronizado do

umbu mostrou-se seguro e com toxicidade em níveis aceitáveis. “Esses

resultados mostraram que o fruto tem potencial para ser usado como

cosmético na prevenção de sintomas de inflamação da pele observados

durante o processo de envelhecimento”, diz ele. “Agora, estamos

procurando uma empresa interessada na produção e na comercialização

desse bioativo.”

Em dezembro de 2015, Vanderlan Bolzani, João Batista Calixto e Maria

Luiza Zeraik receberam o Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, na

categoria Pesquisador, pelo projeto “Utilização sustentável da polpa dos

frutos do umbu e umbu-cajá: produtos fenólicos de alto valor agregado

para a indústria de cosmético com propriedades antienvelhecimento”. O

reconhecimento é concedido pela Associação Brasileira da Indústria

Química (Abiquim) a projetos de empresas e cientistas que estimulam a

pesquisa e a inovação na área química no país.

Projetos

1. Prospecção de moléculas bioativas e estudo de variabilidade infraespecífica em plantas e microrganismos endófitos do Cerrado e Caatinga. Contribuição para o conhecimento e uso sustentável da biodiversidade brasileira (Sisbiota) (nº 2010/52327-5); Modalidade Programa Biota; Pesquisadora responsável Vanderlan Bolzani (Unesp); Investimento R$ 552.668,55 e US$ 246.950,72.

2. Produtos naturais oriundos de plantas do Cerrado e Mata Atlântica, modelos potenciais e úteis para identificar protótipos com ação oxidante em neutrófilos e enzima mieloperoxidase (MPO) (nº 2011/03017-6); Modalidade Bolsa de pós-doutorado (Maria Luiza Zeraik); Pesquisadora responsável Vanderlan Bolzani (Unesp); Investimento R$ 297.813,41.

3. CIBFar – Centro de Inovação em Biodiversidade e Fármacos (nº 2013/07600-3); Modalidade Programa Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador responsável Glaucius Oliva (IFSC-USP); Investimento R$ 21.485.493,35 (em quatro anos).

1. Prospecção de moléculas bioativas e estudo de variabilidade infraespecífica em plantas e microrganismos endófitos do Cerrado e Caatinga. Contribuição para o conhecimento e uso sustentável da biodiversidade brasileira (Sisbiota) (nº 2010/52327-5); Modalidade Programa Biota; Pesquisadora responsável Vanderlan Bolzani (Unesp); Investimento R$ 552.668,55 e US$ 246.950,72.

2. Produtos naturais oriundos de plantas do Cerrado e Mata Atlântica, modelos potenciais e úteis para identificar protótipos com ação oxidante em neutrófilos e enzima mieloperoxidase (MPO) (nº 2011/03017-6); Modalidade Bolsa de pós-doutorado (Maria Luiza Zeraik); Pesquisadora responsável Vanderlan Bolzani (Unesp); Investimento R$ 297.813,41.

3. CIBFar – Centro de Inovação em Biodiversidade e Fármacos (nº 2013/07600-3); Modalidade Programa Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid); Pesquisador responsável Glaucius Oliva (IFSC-USP); Investimento R$ 21.485.493,35 (em quatro anos).

Artigo científico

Zeraik, M.L. et. al. Antioxidants, quinone reductase inducers and acetylcholinesterase inhibitors from Spondias tuberosa fruits. Journal of Functional Foods. v. 21, 396-405, on-line. jan. 2016.

Zeraik, M.L. et. al. Antioxidants, quinone reductase inducers and acetylcholinesterase inhibitors from Spondias tuberosa fruits. Journal of Functional Foods. v. 21, 396-405, on-line. jan. 2016.

Óleo fúsel e dióxido de carbono gerados na fabricação de etanol podem ser aproveitados na produção de substâncias químicas de uso industrial

DISPONÍVEL: http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/residuos-reciclados/?cat=tecnologia

ACESSO: 29/02/2016 as 14:55h

Projetos

1. Estudo de reações de síntese limpa e modificação química do biodiesel e óleo fúsel para preparação de carbonatos e carbamatos orgânicos utilizando dióxido de carbono na presença de organocatalisadores e catalisadores heterogêneos (nº 2013/24487-6); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Eduardo René Pérez González (FCT-Unesp); Investimento R$ 106.024,75 e US$ 58.568,54.

2. Phase equilibrium and purification processes in the production of biofuels and biocompounds (nº 2008/56258-8); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Programa Bioen – Projeto Temático-Pronex; Pesquisador responsável Antônio José de Almeida Meirelles (FEA-Unicamp); Investimento R$ 1.307.138,81 e US$ 629.087,74.

Artigos científicos

PEREIRA, F. S. et al. Cycling of waste fusel alcohols from sugar cane industries using supercritical carbon dioxide. RSC Advances. v. 5, n. 99, p. 81515-22. 2015.

FERREIRA, M. C. et al. Study of the fusel oil distillation process. Industrial and Engineering Chemistry Research. v. 52, n. 6, p. 2336-51. 2013.

ACESSO: 29/02/2016 as 14:55h

Líquido viscoso, de cor amarelada e odor desagradável, o óleo fúsel é

o menos conhecido dos resíduos da indústria sucroalcooleira. Para cada

mil litros de etanol são gerados, em média, 2,5 litros de fúsel. O

composto é formado por vários álcoois em que apenas uma pequena parte

dos cerca de 80 milhões de litros produzidos no Brasil a cada ano é

destinada à fabricação de um tipo de álcool chamado isoamílico. Outra

parte é queimada para gerar energia para as usinas. As indústrias, no

entanto, não informam o quanto é transformado em isoamílico, a

porcentagem queimada e a quantidade descartada. Com o objetivo de

reaproveitar melhor esse resíduo, dois grupos de pesquisa estudam o óleo

fúsel para transformá-lo em um produto de maior valor. Em um dos

grupos, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual

Paulista (FCT-Unesp), campus de Presidente Prudente, o

professor Eduardo René Pérez González coordena um projeto que propõe a

reciclagem em um processo único do óleo fúsel e do dióxido de carbono

(CO2), um dos gases do efeito estufa, também gerado nas usinas.

Em estudo publicado na revista RSC Advances da Royal Society of Chemistry,

o grupo da Unesp indica que o processamento dos dois rejeitos pode

levar à produção de carbonatos de alquila para uso em aditivos de

combustíveis, fármacos e fungicidas. “Nosso objetivo é agregar valor a

esses resíduos ao combiná-los para formar compostos químicos com

diversas utilidades potenciais ou já conhecidas”, explica González. “Nos

países mais desenvolvidos, o que mais se busca é dar uma solução para o

CO2. Aqui conseguimos em escala laboratorial. As principais

substâncias obtidas são os carbonatos de alquila, que em princípio podem

ser considerados como agentes intermediários em síntese orgânica de

outras substâncias químicas.” Isso significa que elas podem servir para,

entre outras aplicações, produzir carbamatos, potenciais fungicidas

para proteção de plantações de cana ou de outras culturas.

A aluna de doutorado Fernanda Stuani, orientanda de González no

Laboratório de Química Orgânica Fina (LQOF) da FCT-Unesp, explica que

durante os experimentos foram testados dois processos. “No primeiro,

destilamos o fúsel para extração dos álcoois isoamílicos, com os quais

se produzem carbonatos de alquila. Como seria difícil viabilizar

economicamente esse processo, porque as usinas teriam primeiro de

destilar o óleo para depois produzir o carbonato, também tentamos, no

segundo processo, fazer isso direto do fúsel.” Nos experimentos, foi

usado dióxido de carbono adquirido comercialmente, mas a ideia é

aproveitar o que é gerado nas usinas durante a produção de etanol. “Mais

adiante, com a colaboração de engenheiros químicos e ambientais,

tentaremos fazer um estudo para levar essa tecnologia a uma escala maior

de trabalho”, acrescenta González.

Informações e descarte

O outro grupo que estuda o destino do fúsel é coordenado por Eduardo Augusto Caldas Batista, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp). São projetos que visam obter o álcool isoamílico com tecnologias mais avançadas – o produto tem aplicações nas indústrias de tintas, plastificantes, perfumaria e de alimentos. Para ele, uma das dificuldades para realizar as pesquisas é a escassez de informações sobre o aproveitamento do fúsel. “Como o mercado desse resíduo não está bem estabelecido, é difícil obter informações sobre preço, utilização e destino”, diz. De acordo com o pesquisador, sabe-se que o resíduo pode ser adicionado ao etanol combustível. Mas não se sabe o que as empresas sucroalcooleiras fazem com ele, exatamente, nem como é descartado. “Como é altamente tóxico, esse resíduo não pode ser descartado sem tratamento no meio ambiente.”

O outro grupo que estuda o destino do fúsel é coordenado por Eduardo Augusto Caldas Batista, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (FEA-Unicamp). São projetos que visam obter o álcool isoamílico com tecnologias mais avançadas – o produto tem aplicações nas indústrias de tintas, plastificantes, perfumaria e de alimentos. Para ele, uma das dificuldades para realizar as pesquisas é a escassez de informações sobre o aproveitamento do fúsel. “Como o mercado desse resíduo não está bem estabelecido, é difícil obter informações sobre preço, utilização e destino”, diz. De acordo com o pesquisador, sabe-se que o resíduo pode ser adicionado ao etanol combustível. Mas não se sabe o que as empresas sucroalcooleiras fazem com ele, exatamente, nem como é descartado. “Como é altamente tóxico, esse resíduo não pode ser descartado sem tratamento no meio ambiente.”

No trabalho de Batista, a proposta é estudar configurações de

processo para produção de álcool isoamílico integrada à produção de

etanol a partir do óleo residual. “As configurações podem ser acopladas à

produção convencional de etanol ou ainda em sistemas independentes”,

diz. “A linha de pesquisa começou em 2010 e continuou em 2012 com o

projeto de doutorado do estudante Magno José de Oliveira”, conta

Batista. Ao longo dos estudos foram desenvolvidas três configurações de

processo para recuperar o isoamílico, que faz parte da composição do

óleo. O estudo resultou em um artigo em 2013 na revista Industrial and Engineering Chemistry Research.

O projeto de Oliveira propõe duas configurações de processo: uma

integrada a uma planta de produção de etanol hidratado e outra que, além

de obter isoamílico do óleo, também consegue recuperar butanol e etanol

presentes no resíduo. “Esses dois processos estão com depósitos de

pedido de patente no INPI [Instituto Nacional de Propriedade

Industrial]”, diz Batista.

O professor Antonio Aprigio da Silva Curvelo, do Instituto de Química

de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), conta que a captura e

a utilização de dióxido de carbono vêm sendo estudadas há anos. “Quanto

ao aproveitamento do óleo fúsel, ainda não se mostrou importante do

ponto de vista industrial, embora possa encontrar algumas aplicações”,

diz Curvelo. Para ele, o maior mérito do trabalho é a contribuição

acadêmica como rota alternativa para o uso dessas matérias-primas e a

elucidação dos mecanismos envolvidos nas reações estudadas.

Projetos

1. Estudo de reações de síntese limpa e modificação química do biodiesel e óleo fúsel para preparação de carbonatos e carbamatos orgânicos utilizando dióxido de carbono na presença de organocatalisadores e catalisadores heterogêneos (nº 2013/24487-6); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Eduardo René Pérez González (FCT-Unesp); Investimento R$ 106.024,75 e US$ 58.568,54.

2. Phase equilibrium and purification processes in the production of biofuels and biocompounds (nº 2008/56258-8); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Programa Bioen – Projeto Temático-Pronex; Pesquisador responsável Antônio José de Almeida Meirelles (FEA-Unicamp); Investimento R$ 1.307.138,81 e US$ 629.087,74.

Artigos científicos

PEREIRA, F. S. et al. Cycling of waste fusel alcohols from sugar cane industries using supercritical carbon dioxide. RSC Advances. v. 5, n. 99, p. 81515-22. 2015.

FERREIRA, M. C. et al. Study of the fusel oil distillation process. Industrial and Engineering Chemistry Research. v. 52, n. 6, p. 2336-51. 2013.

terça-feira, 23 de fevereiro de 2016

OLHA A GORDURA AI GENTE!!!!!

© CHRIS GOLDBERG / FLICKR

Gorduras

saturadas, presentes em carnes vermelhas, e do tipo trans, comuns em

alimentos processados, alterariam o funcionamento dos sensores cerebrais

da fome e da saciedade

© LÉO RAMOS

Salmão

e linhaça: alimentos ricos em gorduras insaturadas, como ômega 3,

parecem combater inflamação cerebral associada ao ganho de peso

DISPONÍVEL: http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/uma-gordura-contra-a-obesidade/

ACESSO: 23/02/2016 AS 10:54h

As reações do corpo humano à ingestão de dietas ricas em gorduras são

complexas e marcadas por aspectos positivos e negativos. O coração é

provavelmente o órgão em que os potenciais malefícios e benefícios dessa

relação dual são mais conhecidos. Alguns tipos de ácidos graxos tendem a

se depositar nos tecidos, elevar a pressão arterial e aumentar os

riscos de problemas cardíacos. Esse é o caso das gorduras saturadas,

encontradas na carne vermelha, em aves e derivados do leite integral, e

das trans, produzidas a partir da modificação de óleos vegetais e usadas

em grande parte dos alimentos processados industrialmente. Já outras

formas de gordura, como as insaturadas, parecem contribuir para manter

baixos os níveis de colesterol e da pressão e relativamente limpos os

vasos sanguíneos. Nas últimas duas décadas, uma relação igualmente

intrincada com os diferentes tipos de gordura começou a ser esmiuçada em

outro órgão vital – o cérebro.

Novos estudos têm levantado indícios de que a obesidade, marcada

geralmente por um consumo excessivo de gorduras saturadas e trans como

parte de hábitos alimentares e de um estilo de vida pouco saudáveis,

produziria uma inflamação contínua no hipotálamo. Os danos a essa

região, que fica na base do cérebro e funciona como um sensor de

nutrientes, levariam à morte dos neurônios responsáveis por controlar as

sensações de fome e de saciedade e o gasto de energia. Assim, o mau

funcionamento dos circuitos que regulam o comportamento alimentar – o

indivíduo sente fome logo depois de uma farta refeição – contribuiria

para perpetuar o ganho de peso. Esse é um dos efeitos deletérios

possivelmente ocasionados pelo acúmulo de gorduras saturadas no sistema

nervoso central. Um trabalho recente do Centro de Pesquisa em Obesidade e

Comorbidades (OCRC, na sigla em inglês), um dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid)

financiados pela FAPESP, sinaliza que o dano cerebral em animais

obesos, alimentados com dietas ricas em gorduras saturadas, poderia ser

parcialmente revertido por meio do consumo de alimentos ou compostos

ricos em outro tipo de gordura, as insaturadas, basicamente as mesmas

que são benéficas ao coração.

Pesquisadores do OCRC deram, de duas maneiras distintas, ácidos

graxos insaturados da família dos ômega 3 para camundongos obesos e

constataram a formação de novos neurônios no hipotálamo. Para um grupo

de roedores, forneceram uma dieta rica em ômega 3, presente em grandes

quantidades em algas, em peixes de água fria, como salmão e atum, e na

linhaça. Para outro, injetaram ácido docosa-hexaenoico (DHA), ácido

graxo poli-insaturado da família dos ômega 3, diretamente no hipotálamo.

Um terceiro grupo recebeu apenas uma solução salina em sua dieta.

Oito semanas mais tarde, constataram o surgimento no hipotálamo de

neurônios do tipo Pomc, que modulam a sensação de saciedade, nos

roedores que se alimentaram de comida rica em ômega 3 e nos que

receberam doses de DHA. O grupo de controle não apresentou formação de

novos neurônios. “Esse é o primeiro trabalho que mostra neurogênese no

hipotálamo induzida por um nutriente alimentar, como a dieta rica em

ômega 3”, afirma o médico Lício Velloso, da Faculdade de Ciências

Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp), coordenador

do centro e do estudo com os animais. “Talvez as gorduras insaturadas

possam ser uma forma de minimizar a morte de neurônios causada pela

inflamação do cérebro associada à obesidade.” O estudo foi publicado na

revista científica norte-americana Diabetes em 28 de outubro de 2015.

Os pesquisadores conseguem identificar os novos neurônios, cuja

formação foi estimulada pela dieta rica em ômega 3, entre os que já

existiam no cérebro dos roedores porque usam um marcador celular para

diferenciá-los. Eles administram nos animais um marcador de proliferação

celular denominado BrdU, um nucleosídeo (uma base nitrogenada ligada a

um açúcar) sintético análogo à timidina, que pode ser conjugado com um

anticorpo fluorescente. Durante a síntese de DNA, o BrdU toma o lugar da

timidina e se insere no material genético quando novas células são

geradas. Dessa forma, o composto é uma ferramenta molecular útil para

averiguar se há nascimento de neurônios no cérebro.

No experimento feito no OCRC, os pesquisadores geraram imagens da

região do hipotálamo dos camundongos obesos obtidas por microscopia

confocal. Nos animais em que não houve neurogênese, apareceram apenas

células da cor vermelha, que representam os neurônios Pomc que já

existiam nos roedores. Nos que produziram novos neurônios induzidos pela

dieta rica em DHA, surgiram também pontos em verde, novas células

nervosas marcadas pelo composto BrdU. “Avaliamos outras regiões do

cérebro e a neurogênese estimulada pelo ômega 3 parece ocorrer

predominantemente em certas áreas do hipotálamo”, diz o biólogo Lucas

Nascimento, primeiro autor do estudo, que defendeu sua tese de doutorado

sobre o tema no ano passado na Unicamp (atualmente ele faz estágio de

pós-doutorado no Helmholtz Zentrum, na Alemanha). Os pesquisadores do

Cepid também encontraram indícios de que o DHA estimularia a neurogênese

ao interagir com duas proteínas, o fator de crescimento derivado do

cérebro (BDNF) e o receptor de ácidos graxos GPR40. Quando inibiram a

ação dessas duas proteínas no hipotálamo, a formação de novos neurônios

diminuiu.

Barreira entre o cérebro e o sangue

As gorduras parecem exercer efeitos positivos ou negativos diretamente em certas regiões do cérebro porque, em mais situações do que se supunha, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Esse é o nome dado ao sistema de proteção que evita a entrada no cérebro de substâncias consideradas exógenas ou potencialmente perigosas presentes no sangue. A barreira é semipermeável, deixa passar algumas substâncias e bloqueia outras, e reveste todos os vasos sanguíneos do cérebro. É formada por células endoteliais, cujas junções (o espaço existente entre duas células contíguas) são extremamente justas e reforçadas por astrócitos, células do cérebro com propriedades de suporte, 10 vezes mais abundantes do que os neurônios. Como regra geral, os estudiosos sempre pensaram que as gorduras do sangue não passavam pela barreira.

Mas essa percepção mudou nos últimos 10 anos. Em 2005, um artigo assinado por Velloso e colegas da Unicamp e da Universidade de São Paulo (USP), publicado na revista Endocrinology, foi um dos primeiros a sugerir que camundongos obesos apresentavam uma inflamação persistente no hipotálamo e desenvolviam resistência à insulina e à leptina, condições que abrem caminho para a ocorrência do diabetes. “Os neurônios dos animais que comeram uma dieta rica em gordura saturada paravam de responder a esses hormônios depois de algumas semanas”, afirma Velloso. A insulina é responsável por carregar a glicose para o interior das células, onde o açúcar é transformado em energia essencial à vida. A leptina induz a saciedade.

Essas alterações no hipotálamo são suficientes para criar um quadro que favoreceria a manutenção da obesidade e o surgimento de distúrbios geralmente associados ao ganho de peso, como o diabetes e os problemas cardíacos – e a raiz desse mau funcionamento seria a morte de neurônios provocada pela adoção permanente de dietas ricas em gorduras saturadas.

Extensão do dano cerebral

Em trabalhos mais recentes, o grupo coordenado por Velloso e equipes de

outros centros no exterior têm se dedicado a tentar caracterizar a

extensão do dano cerebral causado por esse padrão de alimentação. Os

pesquisadores acreditam que o consumo contínuo e excessivo de ácidos

graxos saturados leva ao rompimento da barreira hematoencefálica em

certas sub-regiões do hipotálamo. Desorganizado esse sistema de defesa

do cérebro, ocorre a inflamação crônica e a eventual morte de neurônios

do tipo Pomc. “Uma alteração pequena na barreira pode produzir efeitos

no hipotálamo, região muito sensível do cérebro”, diz o neurologista

Fernando Cendes, professor da FCM-Unicamp e coordenador do Instituto de

Pesquisa sobre Neurociências e em Neurotecnologia (Brainn, na sigla em

inglês), outro Cepid. Os estudos em que se avalia o hipotálamo de seres

humanos por ressonância magnética são fruto de intensa colaboração entre